東京都の奥多摩湖からさらに上流にさかのぼった多摩源流域に、約600人の村民が暮らす山梨県小菅村があります。この小さな山村に、2019年、古民家をリノベーションした宿泊施設「NIPPONIA 小菅 源流の村」が開業しました。「村人まるごとホテル」をコンセプトに、村を挙げたおもてなしや村に暮らすような宿泊体験が話題となり、年間約2,000人が訪れる人気の宿に。「地域まるごと」の取り組みは過疎化が進む村を活性化し、さらには隣接する奥多摩・青梅地域にも広がり、多摩川流域の活性化へと発展しています。

わたしたちがめざすのは、“地域・住民の幸せ(Wellーbeing)の最大化”につながる、まちづくりです。本ページでは、人を中心にした“まちづくり”を考えながら取組まれている様々なケースを紹介していきます。

気になるエリアを選んで、地域の記事をチェック

東京都の奥多摩湖からさらに上流にさかのぼった多摩源流域に、約600人の村民が暮らす山梨県小菅村があります。この小さな山村に、2019年、古民家をリノベーションした宿泊施設「NIPPONIA 小菅 源流の村」が開業しました。「村人まるごとホテル」をコンセプトに、村を挙げたおもてなしや村に暮らすような宿泊体験が話題となり、年間約2,000人が訪れる人気の宿に。「地域まるごと」の取り組みは過疎化が進む村を活性化し、さらには隣接する奥多摩・青梅地域にも広がり、多摩川流域の活性化へと発展しています。

ヤマハが2009年にスタートした「音楽によるまちづくり(おとまち)」事業。現在は、全国の自治体や企業といったクライアントとともに地域の課題を共有し、公共ホールなど地域の資源を活用しながら、市民を巻き込んだ音楽によるコミュニケーションプログラムの開発をサポートしています。15年間にわたる取り組みの軌跡とその成果、各自治体や企業との連携などについて、株式会社ヤマハミュージックジャパンサービス事業戦略部音楽振興サービス課の増井純子さんにお話を伺いました。

多様な専門分野の有識者の方々と共に、まちを訪問し、普段とは異なる様々な角度からまちの魅力を語り合い、紹介する。

「あえて、糸魚川」。これは、新潟県糸魚川市が推進しているワーケーション施策のキャッチコピーです。「“あえて”観光地として有名ではない糸魚川でワーケーションを」という、少し自虐的なニュアンスを込めつつ、新しい体験や人と“会える”こと、さらに、異なる環境で育った人たちが交わり、互いに良い相乗効果を生み出す、“和える”の意味も含んでいます。全国で多くの自治体がワーケーションの誘致に力を入れ始めていますが、糸魚川市は他とは一線を画す施策で注目を集めています。それが、“子どもが主役”の「親子ワーケーション」。ワーケーションなのに、子どもが主役とは? 気になるその中身を取材しました。

「ひつじサミット尾州」は、愛知県と岐阜県にまたがる日本最大の毛織物産地、「尾州」地域を舞台に開催される産業観光イベントです。持続可能な産地をめざして2021年から毎年開催し、3年間でのべ5.5万人を動員する一大イベントに成長。一般にはほとんど知られていなかった尾州の名を全国に広めるとともに、イベントを契機に参加企業の連携も生まれるなど、産業観光を通じた地域活性化が注目を集めています。今回は、2024年10月に3日間にわたり開催された「ひつじサミット尾州2024」を訪ね、イベントの魅力や取り組みの工夫を探りました。

JR広島駅から電車とフェリーに揺られて、およそ3時間。瀬戸内海は芸予諸島の西部に位置する離島、大崎上島(おおさきかみじま)で、とある3年越しの対面が叶いました。同島にある広島県立広島叡智学園中学校・高等学校(以下、叡智学園)の生徒を、大阪府立水都国際中学校・高等学校(以下、水都国際)の生徒4名が訪ねたのです。両校をつないだのは、経済産業省と内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局が提供する「地域経済分析システム(RESAS:リーサス)」を用いた、コロナ禍でのオンラインによる共同授業のプロジェクト。生徒たちは、ビッグデータを活用してどんな学びを得たのでしょうか。念願のリアル初対面の感想も交えた、合同インタビューをお届けします。 (取材時期:2023年4月)

世界的なスキーリゾート地として知られ、全国の地方都市でも稀有な「人口増加」を続けている北海道・ニセコ町。この町で今、官民連携のプロジェクトが進んでいます。その名は「ニセコミライ」。人口増加により町が直面していた“住宅不足”の課題を解決し、かつ環境に負担をかけない持続可能なまちづくりをめざすプロジェクトです。プロジェクトを牽引するのは2020年に設立された株式会社ニセコまち。ニセコ町の「第二役場」となることをめざして、ニセコ町役場の関係者や町内の事業者、外部の専門家が協力して立ち上げた会社です。株式会社ニセコまちが行なっている取り組みとニセコミライのプロジェクト概要、そしてめざすまちづくりのあり方について前後編にわたってご紹介します。

世界的なスキーリゾート地として知られ、全国の地方都市でも稀有な「人口増加」を続けている北海道・ニセコ町。この町で今、官民連携のプロジェクトが進んでいます。その名は「ニセコミライ」。人口増加により町が直面していた“住宅不足”の課題を解決し、かつ環境に負担をかけない持続可能なまちづくりをめざすプロジェクトです。プロジェクトを牽引するのは2020年に設立された株式会社ニセコまち。ニセコ町の「第二役場」となることをめざして、ニセコ町役場の関係者や町内の事業者、外部の専門家が協力して立ち上げた会社です。株式会社ニセコまちが行なっている取り組みとニセコミライのプロジェクト概要、そしてめざすまちづくりのあり方について前後編にわたってご紹介します。

「幸せ人口1000万~ウェルビーイング先進地域、富山~」というビジョンを掲げ、2022年2月に「富山県成長戦略」を策定した富山県。人口減少や新型コロナウイルス感染拡大による経済情勢の悪化などの課題に立ち向かうべく、「県民のウェルビーイング向上」を中心に据え、打ち出した戦略です。 ウェルビーイングとは、持続的な幸せの実感を表す言葉。2023年1月には、目に見えにくい「幸せ」を測るために、独自の指標「富山県ウェルビーイング指標」も公表しました。県民一人一人がどんなことで幸せを感じているのかを知り、それを事業に落とし込もうとしているのです。 SSPPの活動の1つ「SUGATAMI」と志を同じくした、富山県の取り組みについて、成長戦略室ウェルビーイング推進課長の牧山貴英氏、知事政策局長の三牧純一郎氏*、さらに県知事の新田八朗氏にお話を伺いました。

長崎県波佐見町で生産され、400年の歴史を誇る波佐見焼。伝統にとらわれない新しいものづくりに挑戦し続け、近年はデザイン性の高い個性あふれるアイテムがアパレルブランドでも取り扱われるなど、おしゃれでカジュアルリッチな食器ブランドとして注目を浴びています。波佐見の名をさらに広めたのが、波佐見焼のやきものに、波佐見町産の米が原料の米粉クッキーを詰めた「波佐見陶箱クッキー」。毎週末の販売と同時に完売となり、入手困難なことから「幻のクッキー」とも呼ばれるこの商品は、波佐見町が抱える「廃石膏型の処理問題」を解決するため、町の人たちが協力して作っています。そんな町を挙げたリサイクルの取り組みで町も人も豊かにする、波佐見町の地域内循環プロジェクトを紹介します。

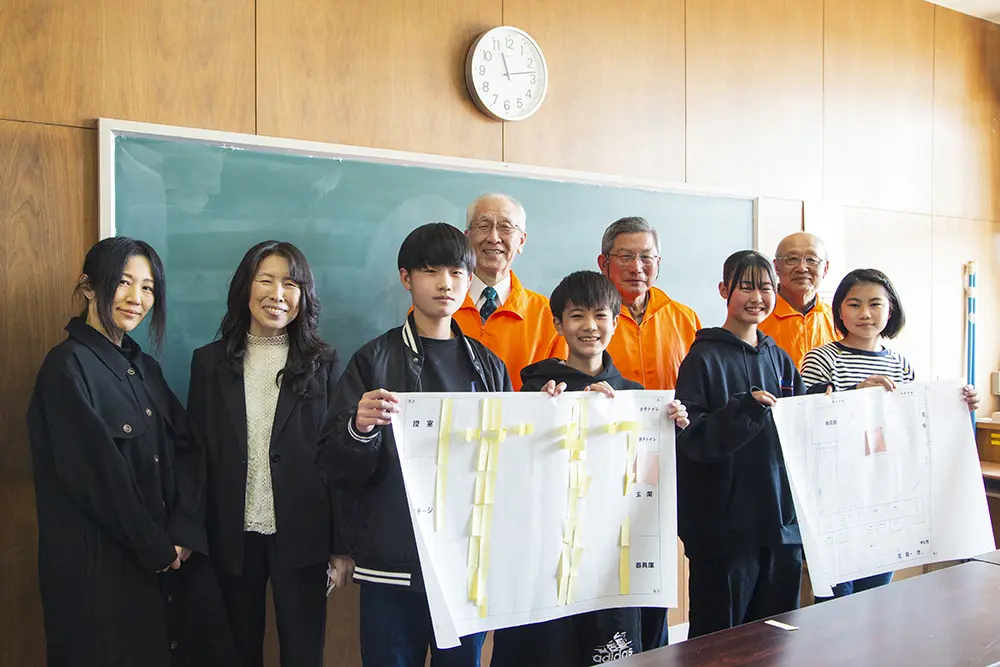

地震などの自然災害が多い日本ですが、「どう対策したらいいか分からない」「避難所がどこにあるか知らない」といった人は多いのでは? また、昨今「近所に住む人の顔を知らない」といった地域との希薄な関係性が、都会だけではなく地方においても当たり前になっているのではないでしょうか。そんな中、地震や津波の影響を受けやすい三重県伊勢市の浜郷地区では、住民同士の関わり合いを促進し、いざという時に共に助け合えるまちづくりをめざしています。浜郷地区で、地域防災の中心として活動をしている「浜郷地区まちづくり協議会」や、防災教育に取り組む浜郷小学校の方々に、防災を通じたまちづくりについてお話を伺いました。(取材時期:2023年3月)

データサイエンスおよびデータ利活用は、未来の社会や地域をつくり上げるうえで、今欠かせないナレッジとして注目を浴びています。そんなデータサイエンスを、教育の現場にいち早く取り入れたのが、神戸大学附属中等教育学校です。統計教育や研究を通じて、さまざまな社会課題を知り、その解決策を提案し、そして将来、そのアイデアを具現化する「社会の創り手」の育成をめざす。そんな理念を掲げる神戸大学附属中等教育学校の、探究学習授業の様子を通して、これからの教育現場の在りかたを探ります。

山梨市は人口3万3,419人(2023年3月1日現在)、甲府盆地の東側に位置し、ブドウや桃などの果樹栽培が盛んなまちです。同市で2023年3月7日(火)、「Well-beingまちづくりをめざした市民対話会」が開催されました。これは、市がWell-being(地域・住民の幸せ)やサステナビリティ(持続可能な社会・環境・経済)を実現するまちづくりに、今後どのように取り組んでいくべきか、市民と一緒に考えていこうと開かれたもの。まちの都市機能やそこで暮らす人々の満足感・幸福感などの指標から、地域の豊かさを可視化できるNTTグループのサービス「SUGATAMI※」のデータを用いながら、学生から年配者まで幅広い年齢層の市民12名と、高木晴雄市長、政策秘書課の職員が対話を通して山梨市のこれからについて考えました。

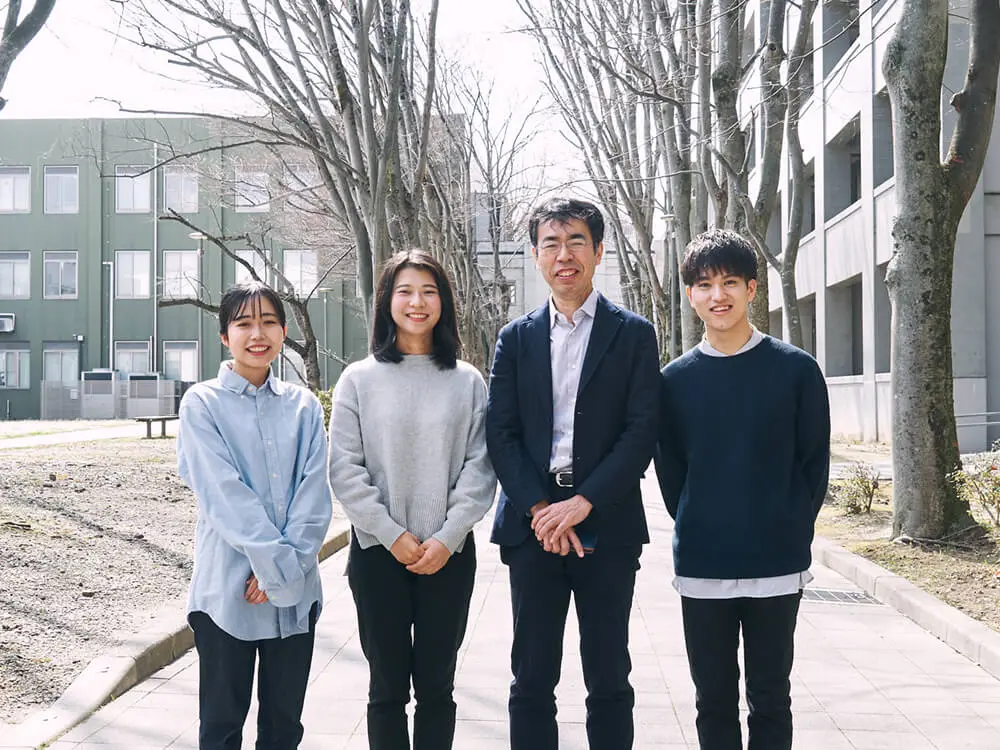

世の中における「データ」の重要性が増す中で、大学でもデータ分析・活用に関する学問「データサイエンス」の教育を行う動きが活発化しています。その先駆者となるのが滋賀大学。日本初のデータサイエンス学部を2017年に創設以来、多くの企業と連携して、企業の持つ“実データ”に基づいた演習を行うカリキュラムを展開しています。卒業生の中には、在学中にデータ分析のスタートアップを創業した人も。教員も多彩で、日本のデータサイエンティストの第一人者と言われる河本薫教授も2018年から就任。この記事では、河本教授と河本ゼミの在学生・卒業生の声をもとに、滋賀大学データサイエンス学部の教育を深掘りします。

日本を代表する観光都市・京都が、行動経済学にもとづく「ナッジ」によるタクシー駐停車マナー向上に乗り出しました。違法停車時間が9割減るなど、目に見える効果を生んだこの取り組みの背景には公民連携の力がありました。

アーバンデザインセンター大宮(以下UDCO)は、市民、行政、企業、教育・研究機関など都市を構成するさまざまな組織が広く連携し、まちづくりを推進する基盤として2017年3月に設置されました。

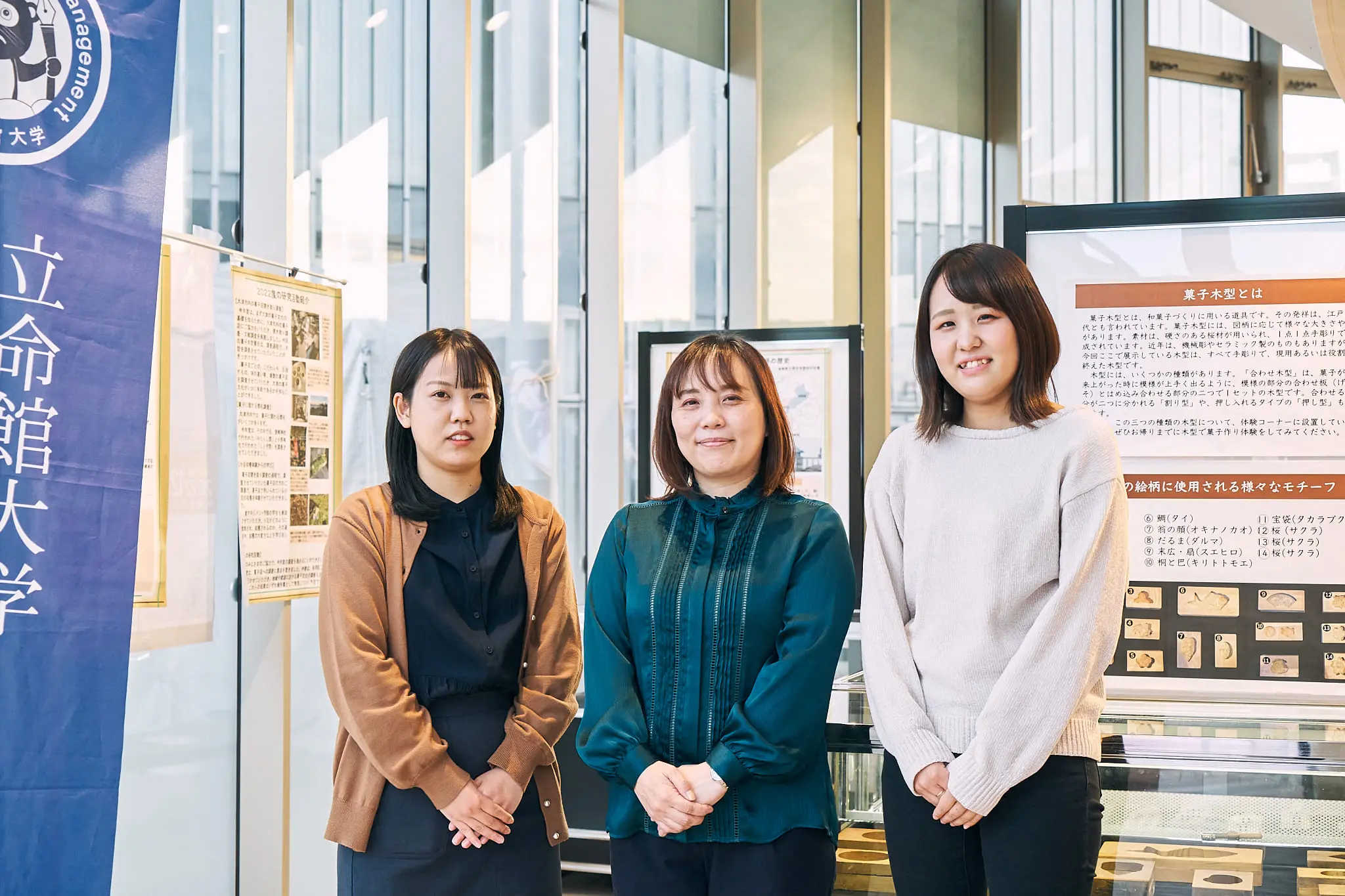

「大津の町には、京都と同じように素晴らしい菓子屋がある」。約300年前の書物に、そのような記述があるといいます。滋賀県大津市は昔から菓子文化が発展し、現在も住民に愛される菓子店が多数存在する街。その文化を再評価し、地域資源として伝えようという取り組みが立命館大学の「菓都大津再興プロジェクト」です。食マネジメント学部の鎌谷かおる准教授が中心となり、大津市歴史博物館などと産官学連携のプロジェクトとして進めています。地域に根付いている食文化を再評価し、改めて伝えるその意義と、同プロジェクトの成果発表展示「木型で誘う(いざなう)菓都大津」の模様をお届けします。

2022年12月17日(土)、和歌山県和歌山市にて、「第6回和歌山県データ利活用コンペティション」の最終審査会が開催されました。同コンペティションは、全国の高校生・大学生を対象に、行政課題に対するデータ利活用のアイデアを募集。最終審査会では、書類審査を勝ち抜いた高校生チーム7組、大学生チーム7組の計14組がプレゼンテーションを行いました。持続性・自立性のあるデータサイエンティスト人材の育成を目的に開催されている同コンペティション。学生の皆さんは、コンペティションを通じてどのような学びを得たのでしょうか? 本記事では、プレゼンテーションから表彰式まで、丸1日かけて行われた最終審査会の様子をレポートします。

立命館大学 食マネジメント学部は、食の未来を支える人材の育成をめざして開設されました。食マネジメント学部では、国内の各地と連携し、課題解決型の学習を行う「ガストロノミック・スタディ・プロジェクトⅡ」(以下、GSPⅡ)を通年授業として採用しています。その一環として、うどんで有名な香川県丸亀市で、「食と観光まちづくり」をテーマにフィールドワークを続けています。2022年10月30日(日)には、試食会と報告会を開催し、丸亀市が計画する「城泊(しろはく)*」の宿泊者に提供する朝食や滞在中の過ごし方について提案しました。また、旅の思い出となる土産やアメニティーなどを活用した、丸亀市の魅力の発信やこれからのまちづくりについても提案しました。

日本海には約800種類の魚種が生息しているといわれていますが、富山湾にはその6割に当たる約500種が生息しています。その水産資源の豊富さから「天然のいけす」とも呼ばれている富山湾には、世界中でここでしか水揚げされない貴重な海の恵みがあります。それが「富山湾の宝石」と呼ばれる「白えび」です。

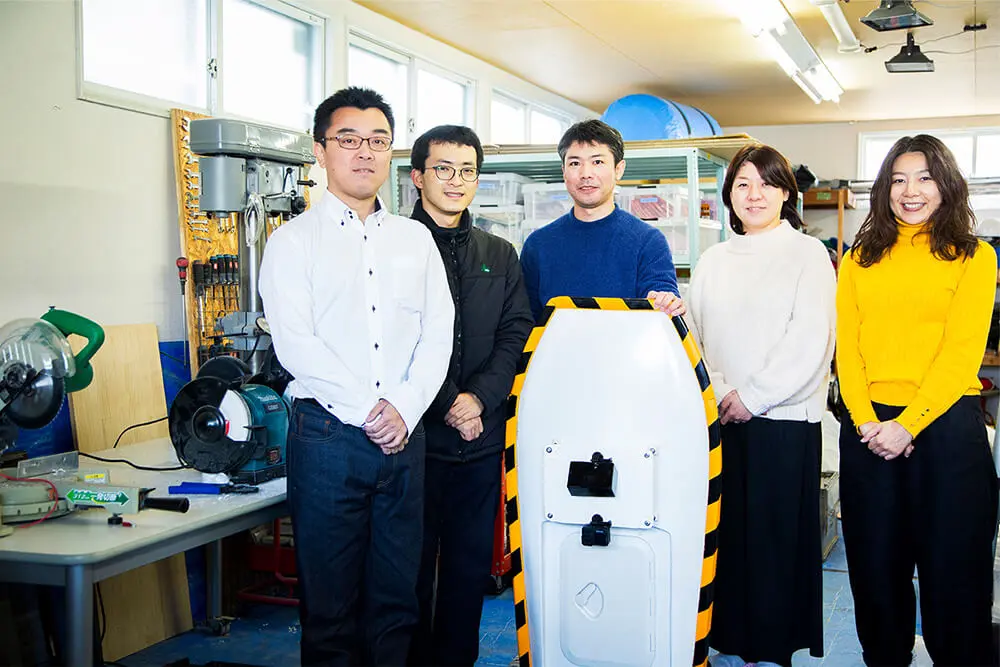

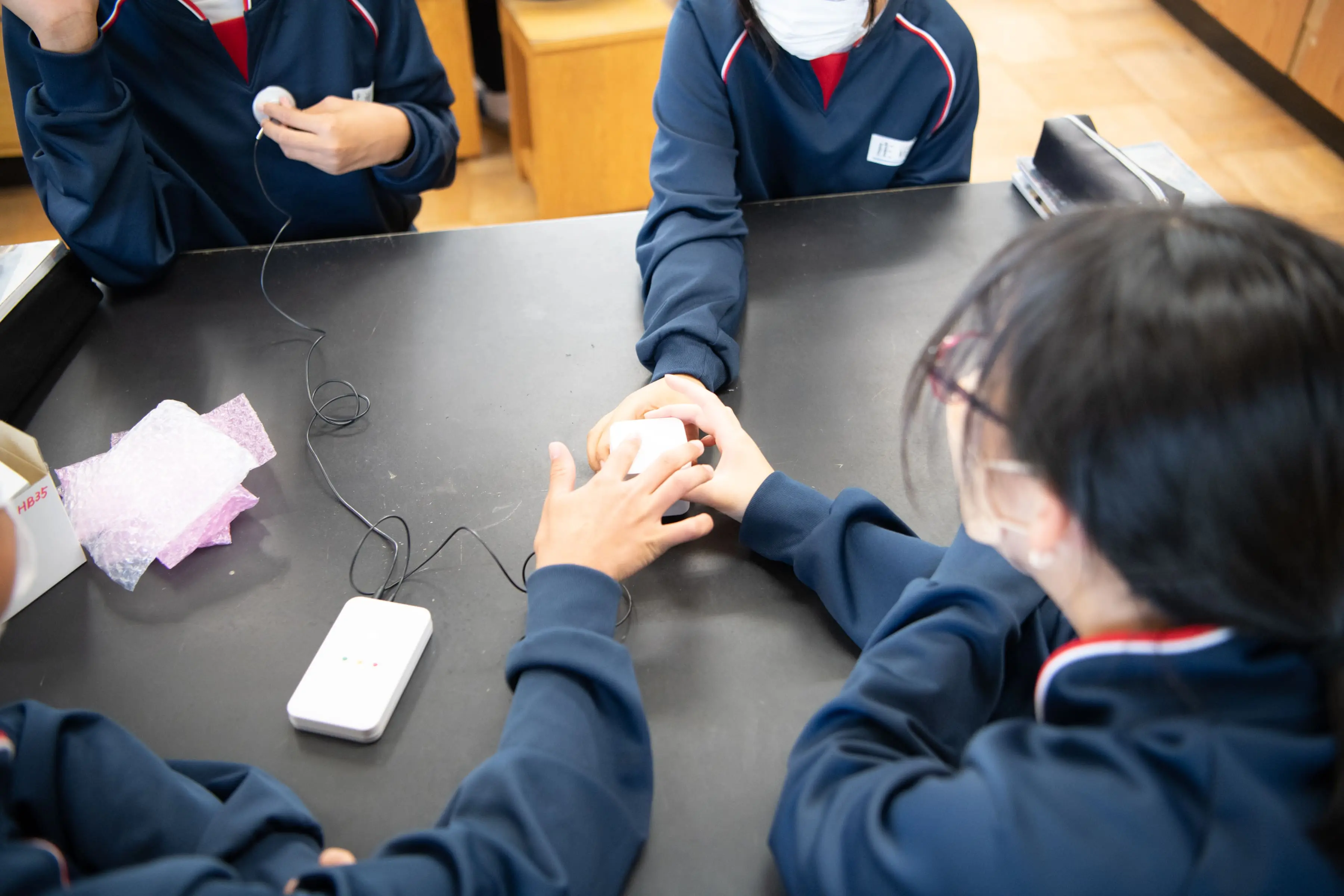

GIGAスクール構想、STEAM教育など、教育のデジタル化が加速する昨今、日々の授業の中にもさまざまなテクノロジーが取り入れられ、学習効果を高めています。岡崎市立新香山中学校では、聴診器で拾った心臓音を振動としてリアルに再現するデジタルデバイスである「心臓ボックス」が、心臓の動きと人体について学ぶ理科の授業で活用されています。従来の授業では、心臓の動きは、聴診器で心音を聴いて聴覚で理解するものでしたが、心臓ボックスを使って鼓動を触覚として体感することが、同校がめざすオーセンティック教育(本物に触れることにより、理解や学びを深める教育)の実践に役立てられています。(取材時期:2022年10月)

2022年12月17日(土)、和歌山県和歌山市にて、「第6回和歌山県データ利活用コンペティション」の最終審査会が開催されます。全国の高校生・大学生を対象に、行政課題に対するデータを利活用したアイデアを募集する同コンペティション。第6回の応募総数は過去最大の225組に上り、最終審査会では、書類審査を勝ち抜いた14組がプレゼンテーションを行います。

米国の医師であり、Well-beingな社会の実現に向けて世界中で活動を続けるパッチ アダムス氏が来日し、イベント「MEME OF PATCH ADAMS ~アイラブミー!パッチ・アダムスの思いに学ぶ 4日間~」が2022年6月23日(木)~26日(日)に開催されました。このイベントは、株式会社Studio Gift Handsが率いるMeme of Patch Adams *が主催しました。4日間で250人以上が参加し、Well-beingの多様な解釈の一つとして、パッチ氏が掲げるWell-beingについて⽣きるヒントを学びました。

2022年8月8日(月)、愛知県岡崎市朝日町にある市役所福祉会館の大ホールで「中学生フォーラム」が開催されました。参加者は、岡崎市に20校ある市立中学校から代表生徒各3人に特別活動部の教員を加えた、あわせて約70人です。2020年に岡崎市が「ゼロカーボンシティ」を宣言したことをきっかけに、“脱炭素社会の実現に向けて、どのようなことをしていけば良いのか” を中学生が考え、生徒同士で意見交換をする場として設けられました。

地域ぐるみで、綺麗な色から地域の自然や歴史文化に関心を向け、色の違いや色の変化などから、その仕組みや成り立ち、関係性を解き明かしていくため入門教材「ふるさとのたからもの」と探究教材「ふるさとのふしぎ」を作成、別府市内の全幼稚園・全小中学校の図書館に設置した。

次の世代を担う若者たちが、地域の未来に希望を見出せず、不本意ながら生まれ育った故郷から出ていってしまう。このような地域の課題や問題を住民が共有して行動を起こせば、未来は開かれる。三重県鳥羽市相差町の若手経営者で構成する一般社団法人OMIだ。

渋谷区では、スマートシティを積極的に推進している。産学官民の情報共有と連携を拡大し、その皮切りとして、区民のニーズや区が抱える課題をビッグデータで可視化し、問題解決につなげようとしている。

熊本県で全国に先駆けた取り組みがスタートしている。工業用水道の分野で、新しい公民連携の方式に基づくインフラの維持・運営を行うのだ。取り組みに携わる民間事業者、ウォーターサークルくまもとに話を聞いた。

コロナ禍においてデジタル化が一層加速し、ネットワークの相互接続が進んでいる。それに乗じて、サイバー攻撃による被害が世界中で急増しているのが実情だ。こうした中、企業や自治体、スマートシティはどのようなサイバーリスクにさらされ、どのような対策が必要となるのだろうか。NTTのチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジスト、松原 実穂子が解説する。

2021年に予定されている障がい者スポーツの祭典に向け、大分市はスイスの「共生社会ホストタウン」に指定された。そこで大分市は、ユニバーサルデザインのまちづくりと心のバリアフリーの醸成を進めるため、「バリアフリーマップ」の作成に着手。これは、車いす利用者にも安心して食事や観光を楽しん...

さまざまな人々がすべて分け隔てなく暮らしていくことのできる「共生社会」は、これからのまちづくりで欠かせないテーマの1つである。これについて、1981年から約40年にわたり「大分国際車いすマラソン」を大分県と共に開催するなど、バリアフリーへの先駆的な取り組みを続けてきたのが大分市だ。...

本連載(全3回)は、「ぐにゃりのまち」と題して、超高齢社会「以後」の地域経営モデルを、大牟田市で活動するポニポニ(大牟田未来共創センター)のコンセプトや実践のうちに探ってきた。第1回「まちづくりの新しいOS」ではポニポニの行動原理(OS)を紹介、第2回は、具体…

新型コロナウイルスによって、新しい行動様式が求められている。そんな中、ドコモ・インサイトマーケティングでは「モバイル空間統計 人口マップ」を期間限定で公開している。

本連載(全3回)は、「ぐにゃりのまち」と題して、超高齢社会「以後」の地域経営モデルを、大牟田市で活動するポ二ポニ(大牟田未来共創センター)のコンセプトや実践のうちに探っていく。第1回「まちづくりの新しいOS」では、人を中心にした(パーソンセンタードな)まちづくりに向けて…

人口減少と高齢化により、地域の結びつきが弱くなり、家族の力が弱まり、企業が撤退し、さらには自治体職員も減ってゆく…。超高齢社会の悲観的な未来像とまちづくりの困難さについては、多くの人が共有しているだろうし、それに向けて「新しい/これからのまちづくりを!」といった類の話も…