人を中心にした“まちづくり”

新潟県・糸魚川市 “子どもが主役”の「親子ワーケーション」とは?

「あえて、糸魚川」。

これは、新潟県糸魚川市が推進しているワーケーション施策のキャッチコピーです。「“あえて”観光地として有名ではない糸魚川でワーケーションを」という、少し自虐的なニュアンスを込めつつ、新しい体験や人と“会える”こと、さらに、異なる環境で育った人たちが交わり、互いに良い相乗効果を生み出す、“和える”の意味も含んでいます。

全国で多くの自治体がワーケーションの誘致に力を入れ始めていますが、糸魚川市は他とは一線を画す施策で注目を集めています。それが、“子どもが主役”の「親子ワーケーション」。ワーケーションなのに、子どもが主役とは?

気になるその中身を取材しました。

目次

子どもたちに同世代の友達を。受け入れ側もうれしい体験入学

東京駅から北陸新幹線で、2時間ちょっと。糸魚川市は、新潟県の最西端に位置し、海と山に囲まれた人口およそ3.8万人の市です。世界有数のヒスイの産地で、全域がユネスコ世界ジオパークに指定されるなど、豊かな自然に恵まれています。そんな糸魚川市で、2021年から始まったのが「親子ワーケーション」です。

同市の商工観光課の宮路省平さんは、親子ワーケーションを企画したきっかけを次のように話します。

「加速する人口減少に対して、何か手を打たなければ。その第一歩として、関係人口増加をめざし、都会からワーカーを呼び込むワーケーションを検討しました。当初は、市の特色を生かして“ジオパーク×ワーケーション”というコンセプトで進めていましたが、その先の具体的な方針が定まっていなかったんです。

そんなとき、情報収集の一環としてオンラインイベントに参加して知ったのが、長崎県五島市の親子ワーケーションでした。実際にお子さんを五島市の学校に通わせてワーケーションをした方の体験談を聞き、『これはいい!』と思ったんです。それで早速、教育委員会に実現に向けて相談しました」

糸魚川市商工観光課の宮路省平さん

地方でワーケーションをしたいと思っても、学校がある関係で子どもを連れて行くことができない。そんなビジネスパーソンは少なくありません。その一方で、自然豊かな環境で子どもを学ばせたいと考えている保護者も多い。糸魚川市は、そうしたニーズに応える新しいワーケーションの形を模索しました。さらに、都会からやってくる親子だけでなく、受け入れる学校や地域にも大きなメリットがあると判断したことも、市として親子ワーケーションを推進する足がかりになりました。

糸魚川市教育委員会事務局の植木靖英さんは、次のように話します。

「子どもの数が少ない地域では、子どもたちは保育園、小学校と少人数でずっと同じ人間関係の中で過ごすことになります。そんな環境に、たとえ短期間でも別の地域から児童が来ることは、大きな刺激になるんです」

糸魚川市教育委員会事務局の植木靖英さん

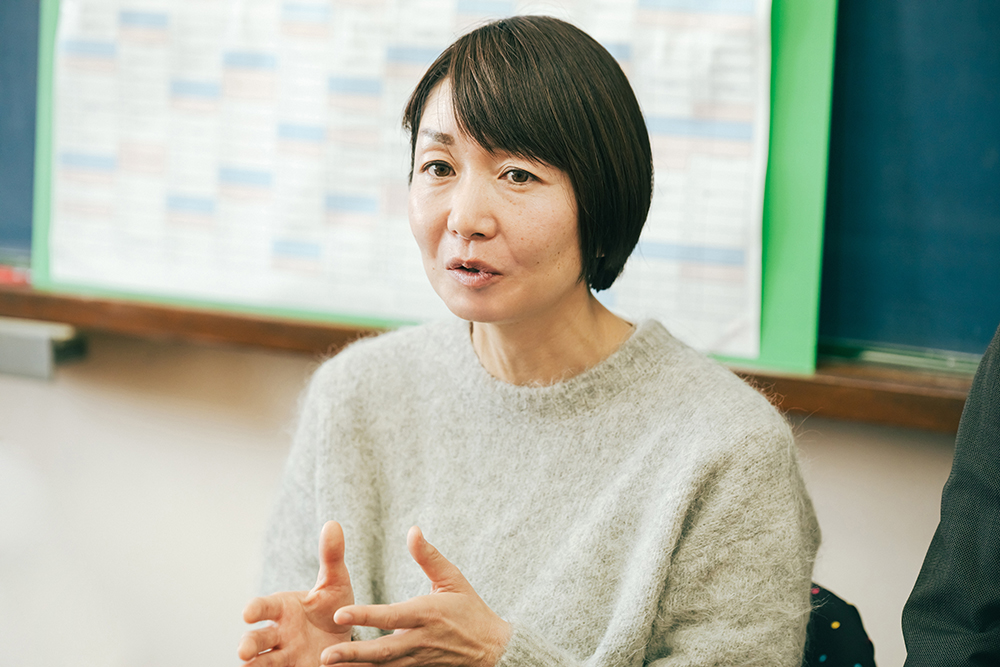

親子ワーケーションで、参加者の滞在中のサポートなどコーディネーター役を担っている伊藤薫さんも、糸魚川市の子どもたちにとってのポジティブな影響について語ります。

「例えば、同じ学年に男の子が2人、女の子が1人しかいない場合、その女の子は同い年の同性の友達がいません。小学生くらいになると、好きなキャラクターやアニメ、ファッションなどの話題が男女で分かれていきますが『同じ感覚で話せる同性の友達がほしい』という子どもは少なくありません。こうした声を教育委員会の皆さんが受け止め、親子ワーケーションの実現に向けて動いてくださいました」

株式会社イールー代表取締役の伊藤薫さん

宮路さんは、地域の教育環境と人口減少の課題をこう語ります。

「いわゆる限界集落と呼ばれるエリアでは、子どもの数がどんどん減っていて、学校をどう存続させていくかという課題があります。移住者を増やせればいいですが、そんなに簡単なことではありません。子どもたちの記憶に糸魚川市で過ごした思い出が残り、いつか糸魚川市で暮らしたいと思ってくれたら。そんなふうに長い目で見て、小学生を受け入れ、交流人口、関係人口を増やすことから始めようと考えました」

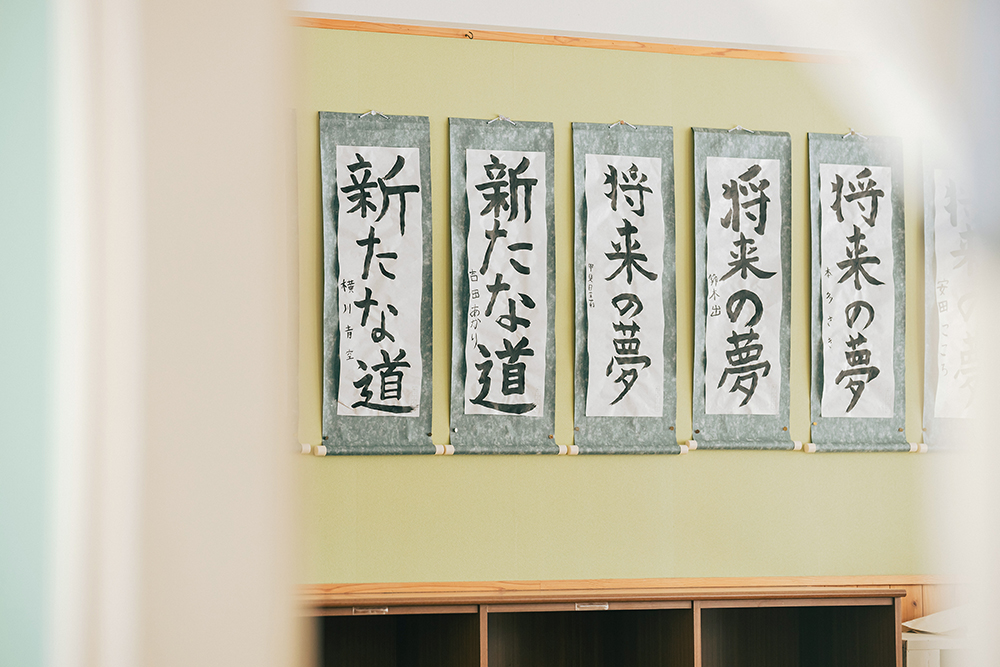

子どもたちが刺激を受けて、視野を広げるきっかけづくり

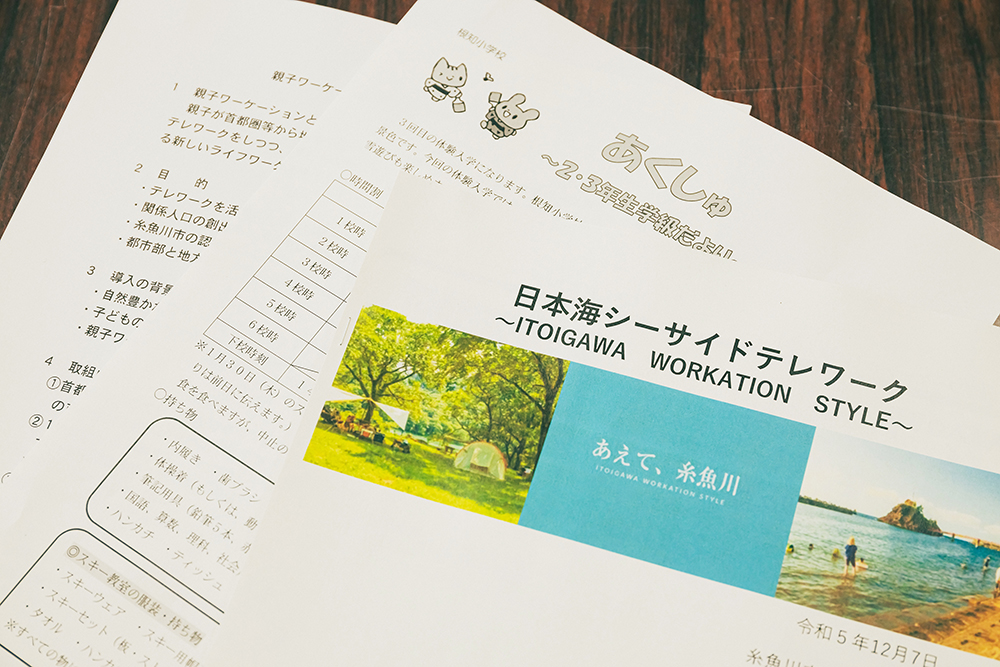

糸魚川市の親子ワーケーションの最たる特徴は、1学期、2学期、3学期と、年に3回、学期ごとに1週間ずつ、継続的に子どもたちを学校が受け入れていること。「シーユー アゲイン プロジェクト」と題したこの施策は、ほかの自治体ではまだどこも取り組んでいない、独自のスタイルです。

「これは、教育委員会側から出たアイデアです。『一度きりでは、もったいない。全学期に来てもらえるようにしてみたらどうか』と提案してくださって。実際、継続的な体験に価値を感じる親子が参加してくれています」と、宮路さん。

今年度、全校生徒12名の根知小学校へ2人の子どもを通わせ、ワーケーションをしている渡邊さんも、「シーユー アゲイン プロジェクト」に魅力を感じた1人。

「さまざまな自治体で親子ワーケーションを実施していますが、一度だけで終わってしまう体験入学では、普通の旅行と変わらないのではと思っていました。自然の中で学ぶことはもちろん大切ですが、子どもたちには人間関係を築く経験もしてほしかった。全学期を通して、継続的な体験入学ができる糸魚川市の親子ワーケーションなら、それができると思って参加しました」

根知小学校は、日本百名山の1つ雨飾山(あまかざりやま)を望む、とりわけ自然が美しいエリアにある学校。

「1学期は田植え後の青々とした田んぼ、2学期は稲刈り前の黄金色の田んぼ、3学期は真っ白な雪景色。訪れるたびに、校舎の窓から異なる風景を見ることができるんです。最高ですよね」と宮路さんは、四季を通して、糸魚川市の自然の美しさを味わえる「シーユー アゲイン プロジェクト」の良さを話します。

夏には地域のお祭りやホタル鑑賞、冬にはスキーなど、地域や学校行事に参加できるのも、大きな魅力です。学校側がこうした主要行事に合わせて、親子ワーケーションの児童を受け入れているのだとか。

「短期とはいえ、新たに児童を受け入れるのは、現場の先生方の負担増につながります。ほかの自治体で同様のスタイルの親子ワーケーションが実施されていないのは、そのためでしょう。けれどそれ以上に、子どもたちにとって良い影響があることを理解して、学校側が受け入れ態勢を整えてくれています」と、植木さんは学校側の理解の深さと協力に感謝を示します。

なるべく受け入れる学校へプラスの還元ができるよう、親子ワーケーションに参加した保護者を講師に迎え、キャリア教育の授業も実施しているといいます。

「ワークライフバランスのコンサルタント、大企業のエンジニアなど、糸魚川市で暮らしているだけでは出会えないような職業の人から話を聞くのは、子どもたちが将来、仕事や働き方を考えるうえでとても貴重な経験になります」と伊藤さん。

親子ワーケーションに参加する子どもを送り出した小学校とオンラインで教室をつなぎ、他校との交流を実施した例もあるのだとか。雪が降らない地域の子どもたちが、窓の外の雪を見て驚いたり、根知小学校の子どもたちがマンモス校の人数の多さに驚いたり。お互いに異なる環境を知ることで、視野を広げる機会にもなっています。

「子どもたちは、どうしても井の中の蛙になってしまいがち。こうした経験を通じて、世界は広いんだと知るきっかけになってくれれば」と植木さん。

小さく続けながらも、全国に広めたい。地方創生の新しいカタチ

給食は全学年の児童と先生が一緒に食べる(左の写真中央が6年生の渡邊諒くん、右の写真中央が3年生の渡邊結衣ちゃん)

糸魚川市では、子どもの受け入れ体制を充実させるだけでなく、保護者が仕事をする環境を整えることにも力を入れています。市の施設「駅北広場キターレ」や、糸魚川市美山公園内の「クラブハウス美山」にワークスペースをオープンしたり、宿泊施設に情報提供を行って部屋に座り心地の良い椅子の用意や、大画面モニターの貸し出しをしたり。

「少しずつではありますが、ワークスペースの拡大と充実に力を入れています」と伊藤さん。

また、観光ではなく“暮らす”からこそ、生活面でのサポートも欠かせません。「車がない人にバスやシェアカーの案内をしたり、外食先のおすすめをしたり、『ちょっとこれがほしい』というときの買い物のお手伝いをしたり。スタッフというよりも、友人に近い感覚で安心して滞在してもらえるように、サポートしています」と伊藤さん。

こうした環境のなかで、同じ宿に滞在している保護者や子ども同士が自然と仲良くなり、交流を深めるケースも多いのだとか。さらに、現地の保護者や子どもたちともつながりが生まれ、食事に行ったりスキーに誘われたりと、1週間×3回の長期滞在だからこそ育まれる絆があるのだといいます。

体育のマット運動の授業では、同じ学年の子どもたちが、諒くんに後転のきれいな回り方をレクチャーする様子も

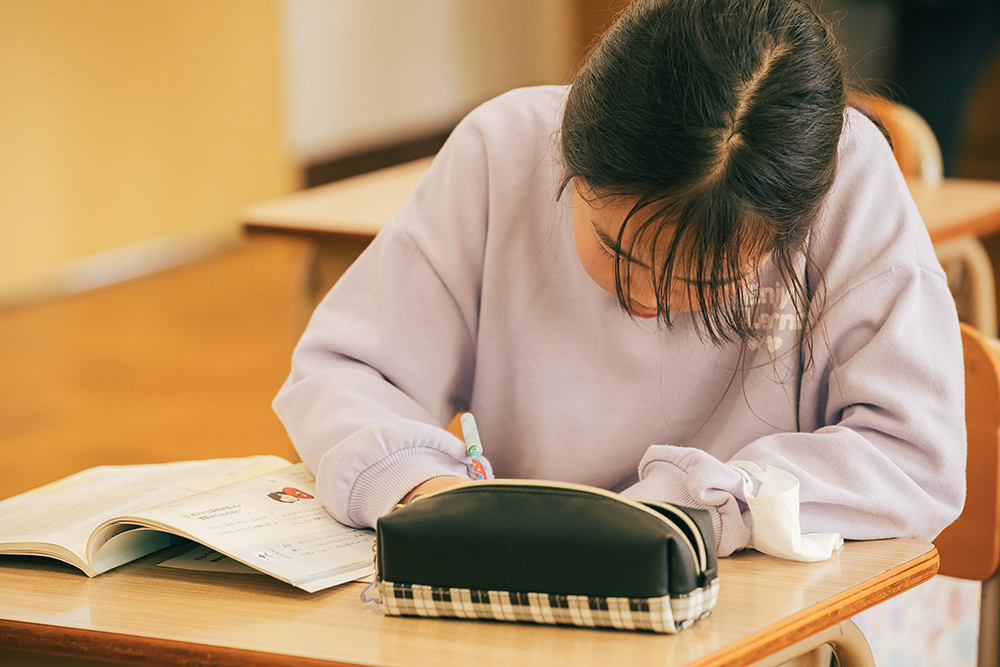

3年生の結衣ちゃんと6年生の諒くんと一緒に、親子ワーケーションに参加している渡邊さんは、子どもたちがかけがえのない友情を育めたことを実感しています。

「3回目の訪問で週末にこちらへ来たのですが、お友達がみんなバス停で手を振って出迎えてくれました。息子はバスから降りるやいなや『背が高くなったね』なんて、肩を組まれていましたね。2人とも、最初は学校に馴染めるか少し心配そうでしたが、根知小学校は全校児童が少ないので、1年生から6年生まで全員で給食を食べたり、休み時間に校庭で遊んだりと、学年を超えた交流があるので、すぐに仲良くなったようです」

給食の時間には、結衣ちゃんが給食の準備をしていました。もちろん、掃除当番もスキー教室もみんなと一緒。体験入学だからといって特別扱いせず、他の子どもたちと同じように学校生活を送っています。

マットの掃除を一緒に行う結衣ちゃん

こうした小学校での取り組みを見て、保育園の先生方から「幼児の受け入れもできないか」との声も上がっているのだそう。また、県内へスキーをしに訪れるインバウンド客から、日本の学校への体験入学を望む声も届いているといいます。

「まだまだ、さまざまなニーズと可能性がある。自治体だけでは難しいことも、民間からならチャレンジできるのでは」と、伊藤さんは展望を語ります。

親子ワーケーションの実施件数は、2021年度に1組(コロナ禍でのモニターツアー)、2022年度に2組、2023年度に3組、2024年度は3組と決して多くはありません。しかし宮路さんは「このくらいの小さな規模感でないと、長く続けることはできません。せっかく始めても続かなければ意味がない」と、継続の重要性を話します。

加えて、教科書代と新幹線代の助成、キャリア教育の謝礼で数万円ほどしか費用がかかっていないことも特筆すべき点です。

「準備や広報に年間何百万もかけている自治体もありますが、我々は広告費もゼロです。授業用のタブレットも余っているものを貸し出しているだけ。こうした取組は、経済効果などのKPI的な視点で成果を求められがちですが、長い目で見た地域への愛着醸成や、注目をされることでのシティプロモーションなど、お金では測れない効果を重視しています。予算が切れたら終わりではなく、無理せず続けられることが大事なんです」

こうしたやり方ならば、予算や人材を割きづらい地方自治体でも真似ができるはず。宮路さんは、糸魚川市の親子ワーケーションの成功を全国に広めたいと考えています。

「自分たちの地域だけがいい思いをするやり方では、本当の意味での地方創生にはつながりません。働き方が大きく変わりつつある今、当市のようなワーケーションのやり方が広まれば、都会と地方の人の行き来がもっと活発になるはず。多くの地方自治体が人口減少に悩む中で、田舎にいながら教育も仕事もできることを示す。この親子ワーケーションがその一歩になればうれしいですね」

人口減少という地域課題を深掘りし、「子どもたちの人間関係」という、より具体的でピンポイントな課題に目を向けたからこそ誕生した、糸魚川市の親子ワーケーション。事例を積み上げながら改善点を見つけ、アップデートを続けていく先に、糸魚川市を“第2の故郷”と呼ぶ人々がきっと増えていくことでしょう。