SSPPの取り組み

サステナブルでWell-beingなまちづくりをめざして

2020年、地域・住民の幸せ(Well-being)の最大化を目的として、未来のまちづくりを支援するプロジェクトを企画し、いくつかの自治体とともに活動を開始いたしました。それが、SSPP(Sustainable Smart city Partner Program)です。“サステナブルでWell-beingなまちづくりの実装を支援する”特にこの「実装」に拘ったプロジェクトです。NTTは、通信インフラを祖業とする企業で、国内においては全国津々浦々に拠点があり、従業員が地域に生活者として居住しています。コミュニケーションを生業としている為、コミュニティがなければ事業が成り立ちません。また、地域の課題解決は、生活当事者としての従業員の大きな関心事でもあります。つまり、NTTが地域の活性化やコミュニティの豊かさの向上をめざし、その手段としてのスマート化に貢献することは、大きな経営課題のひとつでもあります。

まちづくりの主役は地域・住民です。SSPPは、それぞれの地域において公民学連携し、自律的・持続的な仕組みを共創する場を提供したいと活動を進めています。言うまでもなく、地域によって課題は区々であり、投入できるリソースや優先順位、実行体制も異なります。地域ごとの個性や特色に寄り添い、我々の技術やノウハウ、ソリューションを提供できればと思いますし、他社との連携や協働を通じた課題解決をめざしたいと願っています。

ここでは、その営みの内、SUGATAMI、スマートシティISO取得支援、ソーシャルデザイナー育成プログラムについてご紹介します。

1 SUGATAMI ~まちの「いま」を映す鏡~

地域の人々が自らの住まうまちを俯瞰的・客観的に把握・自認し、まちづくりに活かせるように、会員自治体(18市区町村、3都道府県、1大学:2024年末現在)のみなさまに対してNTTグループの事業会社を通じてSUGATAMIを提供しています。SUGATAMIレポートは、経済的な価値基準だけでなく、Well-beingやサステナビリティ、Society5.0等の価値基準も加えた都市の機能・そこで暮らす人々の満足感・幸福感を可視化し、その地域ならではの豊かさや特色、ポテンシャルをひも解き、まちづくりのお手伝いをする取り組みです。

SUGATAMIは、会員自治体において、①かんがえる:市民対話会やワークショップにおける合意形成に活用 ②つくる:レポートをひも解き、総合計画策定等に活用 ③はかる:KPIとして取り組みの効果測定・進捗管理に活用する等、まちづくりのフェーズに応じた利用が広がっています。もちろんSUGATAMIは万能でもなく、魔法の杖でもありません。地域のみなさまの生の声、地域に蓄積された多くの知見やデータと組み合わせて読み解きながら、課題を探り、解決の糸口や優先順位を見つけていくプロセス自体に価値があると考えています。人口減の時代に、サステナブルでWell-being なまちをめざすとき、在りたいまちの姿を描き、そこに住まう人々の合意形成を図り、参画を促すこと、さらに取り組みを行った後の変化や効果を把握し、振り返ることが肝要です。

2 スマートシティISO取得支援

ISO37106は、まちの運営における一連のプロセスを評価・認証する世界標準のスマートシティの「型紙」です。日本のスマートシティ関連施策やガイドラインにおいて記載されている内容との親和性も高く、認証取得によるまちのプレゼンス・ブランド向上だけではなく、まちの計画・運営プロセスにおけるチェックリストとしての活用にも有効であると考えています。正解がない中、みなさまが悩みながら進めているまちづくりの一助になればと、自治体における認証取得やフレームワークの活用支援をおこなっています。

3 ソーシャルデザイナー育成プログラム

まちづくりには、生活者視点を大切にしながら、まちづくりの上流工程(課題抽出やビジョン策定)から参画し、あるべき社会システムの姿を描き、多様なステークホルダー間の合意を形成し、きちんと実装・運用まで寄り添い、社会課題を解決していく人が必要です。当然ですが、まちづくりは一人ではできません。さまざまな立場の方々と価値観の違いや要望のすり合わせを丁寧に行い、専門家の知恵を借りながら粘り強く進めていく営みです。そんなまちづくりの伴走者を育てていけたら、と人材育成のプログラムも開始しました。

まちづくりの実践プロであるUDCイニシアティブの先生方と連携し、①まちづくり全体のプロセスの知識・ノウハウ ②多主体連携および協働・実施体制の構築スキル ③デジタル技術活用スキルの習得を目的に、ウェビナーと具体的なフィールドを設定したワークショップを実施しています。フィールドである自治体の職員、地元関係者や地域の大学生と共にグループワークを通じて、立場を超えて学び合う研修です。最終発表は自治体幹部およびまちづくりの関連部署等へのプレゼンを行うため、本気のプランを練り上げます。研修を机上で終わらせず、実装まで見据えなければ学びの効果は薄れてしまいます。また、本研修の認定はNTTグループ内の人事制度とも紐づいており、組織としてもまちづくりのプロ育成を行っています。

4 その他の営み

その他、SSPPでは、多様なアイディアをパラレルにブリッジし、まちづくりのプロセス自体をサポート・共有するCDP(Co-Design Program)も進めています。また、有識者がぶらり街歩きをしながら様々な角度からまちの魅力を掘り起こす動画コンテンツ(City Trail)も作成し発信しています。地域ごとに模索しながら進めるまちづくりのヒントになればと考えています。

なお、SSPPには、さまざまなジャンルの有識者がアドバイザーとして関わってくださっています。各分野における社会の変化の兆しを捉え、今後その変化に呼応してまちがどのような機能を具備すべきか、ICTに期待することは何か等、多くのお知恵をいただいております。アドバイザーインタビューや意見交換会などのコンテンツもポータルサイトにて公開していますし、SSPPを通じたまちづくりに関する共有の場である「SSPP Forum」の動画やこれまでの記録も掲載しているのでご高覧いただければ幸いです。

※ SSPP サイト:https://digital-is-green.jp/

5 おわりに

先の見えない時代、複雑化し正解のないまちづくりの実践には、立場とヒエラルキーを超えたコミュニティ形成が必要です。それぞれが知恵を持ち寄り、めざす目的にむかって協働することで新しい扉が開けるでしょう。まちづくりは社会そのもの。自治体、企業、大学、生活者がそれぞれの既存の役割を超えて知恵を持ち寄り、社会課題に向き合うことではじめてコミュニティの問題は解決に向かいます。SSPPというプロジェクトはスタートしたばかりですが、すでに多くの共感者を得て、多様で独自性のあるまちづくりの実践の試みが各地に広がり始めています。この貴重な動きが持続・発展するように伴走していきたいと思っています。

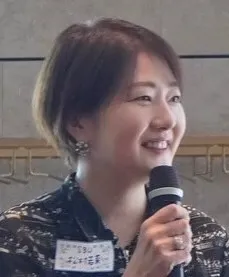

● プロフィール

NTT株式会社 研究開発マーケティング本部

アライアンス部門 担当部長

SSPP ファウンダー&シニアディレクター

松村 若菜

東京大学経済学部卒業後、日本電信電話株式会社入社。NTT東日本等の事業会社において、主としてサービス企画、経営企画・事業戦略策定等に従事。その後、NTTグループ持株会社の人事、新ビジネス推進室を経て現職。現在は、公民学連携による地域課題の解決を通じて、“サステナブルでWell-beingな”まちづくりの実装を支援するプロジェクト(SSPP)を立ち上げ、企画運営を推進中。

英語版(Toward Sustainable and Well-being Oriented Community Development)はこちら

※月間「区画整理」 2025年1月号より転載