アドバイザー活動紹介

幸福感を科学的に測定・分析することで

住民が「幸せ」を実感できるまちづくりを

スマートシティでは、デジタル化された情報を活用して、いかに住みやすいまちをつくり上げるかが課題となっている。そんな中、まちづくりの成否の鍵を握る新たな指標として注目されているのが、住民の「幸福感」だ。人はどんなときに幸福を感じるのか。幸福感をどのように測定・分析すれば、まちづくりに活用できるのか。四半世紀以上にわたり、アメリカで幸福の心理学的研究に取り組んできた、ヴァージニア大学教授の大石 繁宏氏に話を聞いた。

(取材時期:2020年12月)

- 幸福感は「対人関係」によって大きく左右される

- 「広く浅く」を好むアメリカ、「狭く深く」を好む日本

- 「自分に厳しい」日本人は幸福感を持ちにくい

- 「幸せなまちづくり」にデジタルデータがもたらす可能性とは

- 幸せなまちづくりを実現するヒントは「商店街」にあり

シカゴ大学 心理学部マーシャルフィールドIV 教授

(取材時:ヴァージニア大学 心理学部 教授)

大石 繁宏氏

国際基督教大学教養学部心理学科卒業。1995年コロンビア大学でカウンセリング心理学修士号、2000年イリノイ大学で社会・人格心理学博士号を取得。2000年ミネソタ大学心理学部助教授、2012年ヴァージニア大学心理学部教授に就任。2022年7月シカゴ大学 心理学部マーシャルフィールドIV 教授に就任。2006年、アメリカ心理学会より「Distinguished Scientist Lecture Program」の講師に選ばれた。2017年にSociety of Experimental Social PsychologyよりCareer Trajectory Awardを受賞、2018年にはSociety for Personality and Social PsychologyよりDiener Award(Mid-Career Award)を受賞。著書に『幸せを科学する』(新曜社)や『The Psychological Wealth of Nations』(Wiley-Blackwell)などがある。

幸福感は「対人関係」によって大きく左右される

誰もが「幸せ」を願う反面、それに科学的にアプローチする方法は、試行錯誤されてはいるものの、いまだに確立されているとは言えない。ただ、近年では、科学的なデータが集まってきており、実証科学として「幸福感」を探究する試みが、一般社会や経済社会でも注目され始めている。この分野におけるパイオニアの一人がヴァージニア大学 心理学部教授(取材時)の大石 繁宏氏だ。

大石氏が幸福感の研究に足を踏み入れたのは、今をさかのぼること25年前。大学で心理学を専攻し、卒論のテーマには「中年の危機(ミドルエイジ・クライシス)」を選んだことがきっかけだという。

「当時はバブル終盤で、『良い大学に入れば、良い会社に就職できる』という時代。でも、周りの大人たちを見ていると、仕事に追われ、あまり幸せには見えませんでした。どうすれば、自分に合った生き方を見つけて、中年の危機に陥らないような人生を送れるのか――そんなことを考えていたとき、心理学では既に幸福感に関する研究がなされていることを知りました。それが、現在の研究を始めたきっかけです」と大石氏は振り返る。

人間の幸福感は、経済面や性格、パートナーとの関係、友人関係、運など、さまざまな要因によって左右される。中でも大きな比重を占める要因の一つに「対人関係」がある。

「データ分析によれば、対人関係が良好な人の方が、幸福感のスコアが高い傾向にあります。そもそも人間は一人では生きていけませんし、人間の感情は対人関係の中で生まれてくるからです。人間が感じる最も強い感情は、毎日接している人たちとの関係の中で生まれます。このため、家庭や会社での対人関係がうまくいっていないと、怒りや不満、孤独といったネガティブな感情が生まれやすくなります。しかし、対人関係がうまくいっていれば、ネガティブな感情はさほど感じなくてすみますし、悩みを相談できる伴侶や友人がいるかいないかでも全く違ってきます。その意味で、対人関係とは、幸福感を予測する上で普遍的な要因の一つだと言えます」

「広く浅く」を好むアメリカ、「狭く深く」を好む日本

だが、対人関係と幸福感との相関関係は一律ではない。それは、地域的・社会的・文化的背景によっても大きく左右されるという。大石氏は、「環境や社会の違いに応じて、どのような社会的ネットワークの戦略が幸福感をもたらすか」をテーマとした比較研究を実施。その結果、興味深い事実が判明したという。

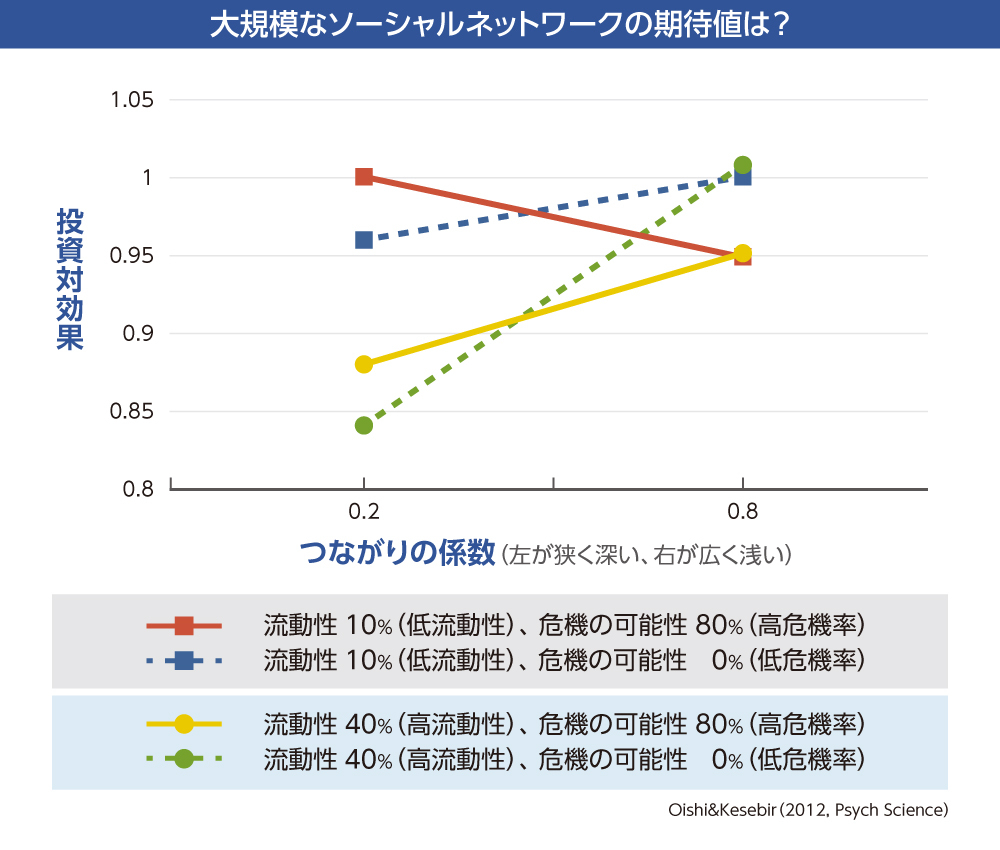

「例えばアメリカでは、『広く浅く』という戦略をとる人の方が幸せになる傾向がある。アメリカも日本と違うかたちのコネ社会なので、広く浅いつながりを持つことが、転職やビジネスにおいて有利に働くからです」(図1)

図1:どの状況でどのようなつながりが有利に働くかを示すコンピューターシミュレーションの結果

低流動性=引っ越しする人の割合が低い/高流動性=引っ越しする人の割合が高い 低危機率=経済的に安定/高危機率=経済的に不安定

赤色の引っ越し度合いが少なく経済的に不安定な状況では、狭く深いつながり(ネットワーク)が有利。それ以外の状況では、広く浅いつながり(ネットワーク)が有利に働く。

ただし、同じアメリカでも、調査対象者の居住地域や属性によって傾向は大きく異なる。平均所得が高く住民の流動性が高い地域では、「広く浅く」という戦略をとる人の方が幸せだが、平均所得が低く住民の流動性が低い地域では、「狭くて深い」人間関係を持つ人の方が幸せを感じやすい、という傾向が見られるという。

「所得が低く、同じ人たちと顔を突き合わせて生活している状況下では、友人が苦境に陥れば、自分が手を差し伸べなければならない。従って、友人が増えれば増えるほど負担も大きくなります。しかし、皆が裕福で自立しているコミュニティなら、友人が500人いても重荷にはならない。それが、各々の社会的ネットワークの戦略に直結していると考えられます」

一方、日本ではどうか。日本は各地域に長い歴史を持ち、都市部を除いて住居の流動性が比較的低いため、人間関係を広げすぎると弊害も生じやすくなる。よって、「信頼できる親友が1人か2人いればいい」と考える人が多く、狭くて深い人間関係を持っている人の方が幸せを感じやすい。とはいえ、日本社会も一様というわけではなく、居住地域や経済力、性格などによっては、「広く浅く」を志向する傾向も見られるという。

「流動性の高い社会では、幸せの指標として『自尊心』が重視されますが、流動性が低い社会では、『頼れる人がいる』『皆に支えられている』と感じられれば幸せ、というところがあります」と大石氏。いずれにせよ、一人一人が個人の幸福だけを追求していても、幸せなコミュニティを形成することは難しい。それを実現するには、「個人の幸福感と、周囲の人々の幸福感が共に満たされること」が重要な要件の一つとなる。

「自分に厳しい」日本人は幸福感を持ちにくい

また、居住地域という点では、それぞれの文化や歴史に愛着や誇りを持つことも、幸福感に大きく影響を与えるという。

「環境心理学の分野では、プレイス・アタッチメント(場所に対する愛着)が高い人はプレイス・アイデンティティ(場所との一体感)も高く、幸福感や満足度も高いという研究成果が出ています。例えば、トリノ(イタリア)では、『地域の歴史や文化への誇りが土地への愛着感を生み出す要因になっている』という研究報告がありますし、日本でも『先祖代々その土地に住んでいる』といった歴史観が土地への愛着感と深く結びついています。一方、歴史が浅いアメリカでは、古いまちほどプレイス・アタッチメントが強く、新しいコミュニティではプレイス・アイデンティティが強い傾向がある。これは、『自分たちが新しいコミュニティをつくっている』という自負があるからだと考えられます」

このように、幸福感は、地域的・文化的・社会的背景によって大きく左右される。では、日本人の幸福感には、どのような特徴があるのか。残念ながら、日本文化特有の考え方が、幸福感を持つことを難しくしている側面があるという。

「日本人の幸福感を考える上で、しばしば出てくるのが『一人前になったかどうか』という基準です。日本では職人的なものが非常に尊敬されるので、『一人前に仕事ができるか』『自立できているか』を厳しく問われるところがある。要は『一人前』のレベルが高すぎるので、はたから見れば立派な仕事をしているようでも、本人はあまり満足していないことが多い。それが、『自分は幸福だ』、『人生に満足している』、という日本人が少ない理由だという気がします」

また、個人に対する周囲からの期待も高く、幼いころから「自分のことは自分でできるようにしよう」と徹底的に教育される。このため、「他人に迷惑を掛けてはいけない」「周囲の期待に応えなければ」というプレッシャーも強い。

「『自分に厳しい』ということは、日本の美点であると同時に、幸福感を持つことを妨げる文化的な側面でもある。日本で幸福感が高いのは、『一人前に仕事ができて』『家族や周囲の人々の期待に応えて』いる人です。その根底には、『周りを幸せにしないと自分も幸せになれない』という、日本的な考え方が強く影響しているように思います」

「幸せなまちづくり」にデジタルデータがもたらす可能性とは

この幸福感という観点は、これからのまちづくりにおいても重要な指標の一つとなりうる、と大石氏は語る。

「幸せなまちづくりのための第一歩は、住民の満足度や幸福感を、定期的に測定することです。近年アメリカでは、政策の成功/失敗を判定するためのチェック項目として、住民の幸福感の測定を行う地域が増えています。例えば、新しい政策を導入する際、その前後に住民の幸福感を測定し、その政策がもたらした効果を検証するわけです」

住民の満足度や幸福感を測る指標を設定して、定期的に測定を行い、その実態を可視化して、必要であれば有効な政策を打つ。そのPDCA(Plan-Do-Check-Act)を回すことが、「幸せなまちづくり」を実現するための重要なポイントとなるわけだ。

「まちづくりにおいて一番重要な指標は、『住民がどの程度、そのまちに満足しているのか』ということ。これに加えて、人生の満足度やポジティブな感情、交通・医療・学校・レジャー施設への満足度など、さまざまな観点から多くのデータを積み上げていけば、個々の政策の効果を検証し、トライアル・アンド・エラーでよりよいまちづくりができるのではないでしょうか」

こうした取り組みを開始している自治体もある。東京都の荒川区はその一例だ。「幸福実感都市あらかわ」の実現をめざす荒川区では、2019年秋、「荒川区民総幸福度(GAH, Gross Arakawa Happiness)」に関する区民アンケート調査を実施した。区民がより幸福を実感できる区政の実現に向けて、大きくかじを切った。

今後、デジタル技術を駆使すれば、さまざまなデータをリアルタイムに収集することも可能となる。これらのデータを活用すれば、住民の幸福度の向上につなげることも可能になると大石氏は述べる。

「例えば、スマートフォンにはセンサーが搭載されているので、さまざまなデータを収集することが可能です。アメリカでは、スマートフォンで心拍数を測ったり、車の中に生体センサーを搭載し、スマートフォンで(センサーの検知結果をクラウドに送信して)ドライバーのストレス度を分析したりと、さまざまな形でデータ活用が行われています」

幸せなまちづくりを実現するヒントは「商店街」にあり

とはいうものの、単にデジタルデータを活用すれば良いまちづくりにつながるわけではない。移住してきた人も含め、住民がそれぞれのまちに愛着を持ち、コミュニティとしての一体感を育むためには、どのような工夫が必要なのだろうか。

「アメリカのような流動性の高い国では、スポーツチームがプレイス・アイデンティティの形成に大きな役割を果たしています。例えばニューヨークでは、ヤンキースの帽子さえかぶっていれば、誰もがニューヨーカーとして価値観を共有できる。幸せなまちづくりをするためには、古参の住民もニューカマーも共有できる価値観をつくり、住民全員がシェアできるアイデンティティを築いていくことが重要です」

さらに、災害発生時にボトムアップで支え合えるよう、平時から機能するコミュニティをつくっておくことも重要だ。そのためには、自治体が緊急時対応の体制を整えると同時に、よい意味で「近所付き合いのできるまちづくり」を進めておく必要がある。

「その意味で、良いモデルとなるのが商店街です。商店街は結束力も強いですし、商店主が主役となって活躍するお祭りも盛んです。それぞれのお店とそのお客さん同士が顔見知りとなり、つながっていくことで、独自の地域性やつながりを育む。今、社会の中で孤独感を深める人が増えているといわれますが、商店街の衰退とともにコミュニティの感覚が失われたことも、その一因ではないかと思うのです。しがらみにならないような絆をどうつくっていくかは難しいところですが、活気のある商店街と廃れていく商店街との違いを調べれば、かなり充実したまちづくりのヒントが得られるのではないかと思います。その点、社会学者の新 雅史氏の著書『商店街はなぜ滅びるのか』(光文社)が非常に参考になると思います」と語る大石氏。実は、東京のようなメガロポリスがうまく機能しているのも、駅前の商店街の存在に負うところが大きいという。

「日本の大都市圏のまちづくりが、諸外国と比べてうまくいっているのは、駅を中心とした『小さなまちづくり』が行われてきたからではないか。地方でも駅前の商店街づくりが全体に波及すれば、よい近所付き合いのできるまちづくりが可能だと考えています」

これまで、個人の幸福感をテーマに研究を続けてきた大石氏。今回のサステナブル・スマートシティ・パートナー・プログラム(SSPP)への参加を機に、「幸福なまちづくりとは何か」というテーマをより一層深めていく考えだという。「このプロジェクトを通じて収集されたデータは、ぜひ私の研究にも活用させていただきたい。データに基づいた理想のまちづくりについても、貢献していけたらと思います」