アドバイザー活動紹介

データで見える化し、気付きを得ることが

「皆が幸せになるまちづくり」の第一歩

スマートシティ構築の基盤となるのが、エネルギーやヘルスケア、物流、小売り、観光など、幅広い領域で日々生み出される大量の「データ」だ。なかでも、次世代のまちづくりのキーファクターと目されているのが、IoTなどの技術によって現実の世界から収集される「リアルデータ」である。スマートシティを推進する上で、なぜリアルデータの活用がカギとなるのか。データをどのように活用すれば、理想的なまちづくりに近づけるのか。日本のIoTの第一人者である、東京大学大学院工学系研究科の森川 博之氏に話を聞いた。(取材時期:2020年7月)

目次

- デジタル革命はWebデータからリアルデータへと主役が交代

- データで見える化し、気付きを得ることがまちづくりの第一歩

- 小さな取り組みを支援し、スマートシティの可能性を広げる

- 日本のスマートシティには「ヒト視点」が欠けている

- 草の根で頑張る人を、皆で応援しながら盛り立てていきたい

デジタル革命はWebデータからリアルデータへと主役が交代

「インターネット元年」と呼ばれた1995年から四半世紀が経過し、デジタル革命は新たな局面を迎えつつある。従来は、ネットの閲覧履歴や購買履歴、SNSなどのWebデータをいかに活用するかが焦点だったが、IoTに代表される技術の進化により、アナログ情報をデジタル化するインフラの整備が加速。「デジタル革命の主役はWebデータからリアルデータに代わりつつあります」と森川氏は指摘する。

東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻高度情報システム学講座

森川 博之氏

1987年東京大学工学部電子工学科卒業、1992年同大学院博士課程修了。2006年東京大学大学院教授に就任。IoT、M2M、ビッグデータ、センサネットワーク、無線通信システム、情報社会デザインなどの研究開発に取り組んでいる。著書に『データ・ドリブン・エコノミー デジタルがすべての企業・産業・社会を変革する』(ダイヤモンド社)、『5G-次世代移動通信規格の可能性』(岩波新書)など。

「今までは、B2Cの分野を中心にデジタルが活用されていましたが、これからはすべての産業セグメントがデジタル化されていく。その意味で、これからがデータ活用の正念場だと思っています」

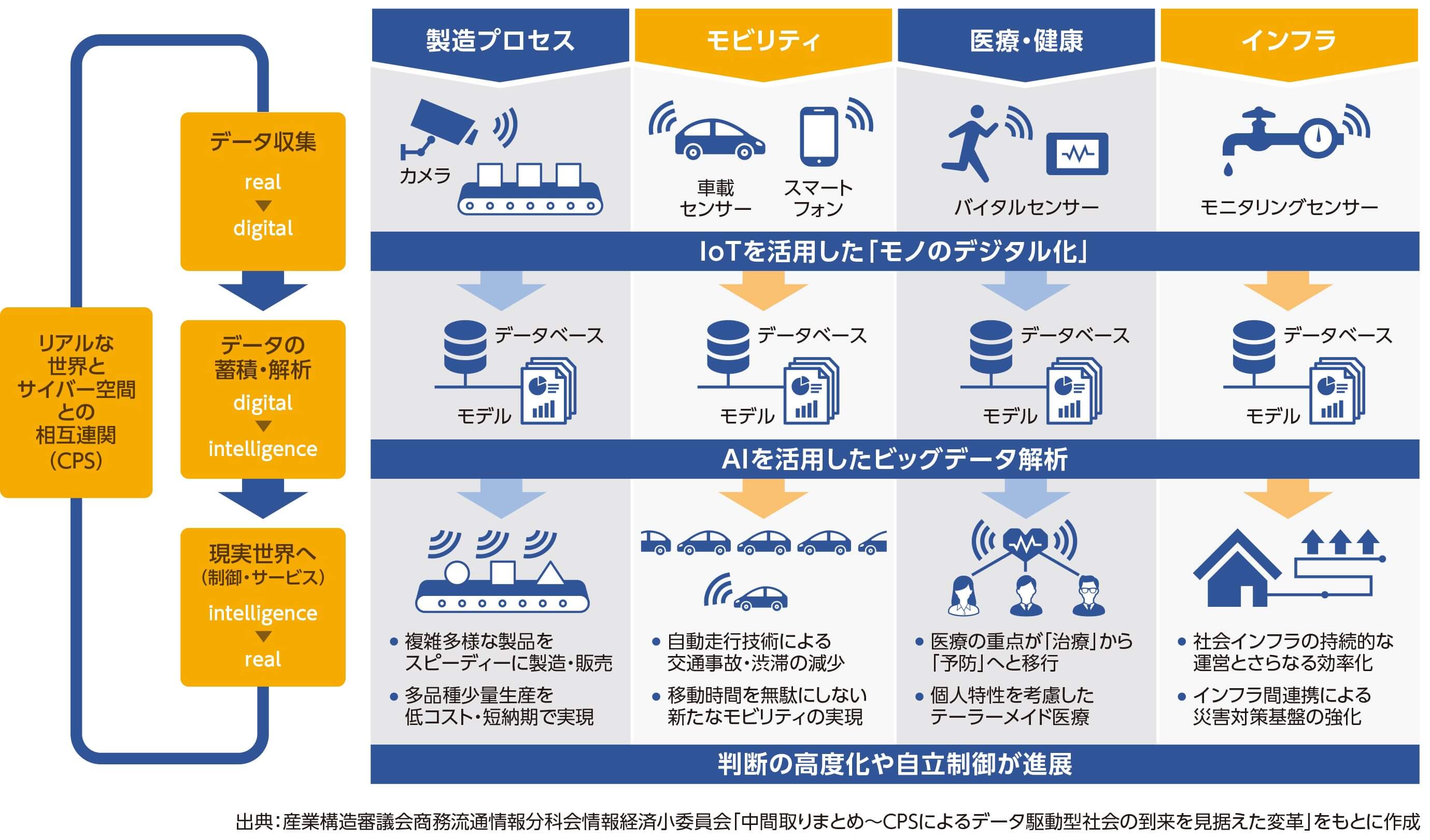

リアルデータ活用の概念図

IoTを活用したモノのデジタル化により、現実世界で日々発生するリアルデータを収集・蓄積し、AIを活用したビッグデータの解析を行うことで、判断の高度化や自動制御が進展する

リアルデータを取り込むことによって、ビジネスはどう変わるのか。変革の種は「ありとあらゆる場所に転がっている」と森川氏は語る。「ピーター・ドラッカーが『イノベーションに対する最高の賛辞は、“なぜ、自分は気付かなかったのか”という言葉だ』と言っています。つまり、重要なのは“気付く”こと。それが至るところで起こり、ビジネスの変革を生み出していくと思います」。

その好例として、森川氏は四国の古紙回収の取り組みを挙げる。この地域では、スーパーマーケットの駐車場に古紙回収ボックスを設置。ボックス内のセンサーがリアルタイムで古紙の量を感知し、いつ古紙を回収すればいいかを遠隔で判断することができる。この仕組みを導入した結果、古紙回収コストを3分の1に減らすことに成功した。

それだけではない。古紙回収業者は、コスト削減分をスーパーのポイントとして住民に還元し、住民は、古紙をスーパーに持ち込むたびにポイントをためることができる。また、スーパーは敷地内に古紙回収ボックスを置くことで、住民の来店頻度を高めることができる。この「三方よし」の仕組みによって、古紙回収業者・住民・スーパーの三者が、Win-Winの関係を築き上げることに成功したのである。

データで見える化し、気付きを得ることがまちづくりの第一歩

こうしたリアルデータの活用は、今後のまちづくりにどのような新しい可能性をもたらすのか。「最も重要なことはデータを使って、まちの将来を見える化し、気付きを促せる点です」と、森川氏は語る。

現在、少子化に加えて災害の激甚化も進み、地方自治体の財政破綻や災害による被害など、地方が抱えるリスクは年々増大する傾向にある。「自分が住むまちにどんなリスクがあるのかを知らなければ、対策を講じることもできない。ただ漠然と不安を感じるだけでは、前にも進めません。そこで重要になるのが、データによる将来予測です。『このまま何も手を打たなければ10年後にこうなる』という将来のリスクを、データに基づいて予測するわけです」

例えば、税収や自治体の支出の推移は、既存のデータからある程度予測することができる。「あなたの子どもが育つころには、この地域はこうした状況になりますよ」と警鐘を鳴らせば、住民やステークホルダーの間で危機感が高まり、真剣な議論のきっかけとすることができるわけだ。

「ただし、地方の現状や課題は千差万別なので、リスク回避の方法は現場の方々に考えていただくしかない。地域の方たちがそれぞれの強みを考え、まちの将来について考えていただくことが重要です。強みを活かしたまちづくりを進めるためにも、まずはデータを使って、“まちの健康診断”を行い、住民がリスクを共有しながら、将来に向けて合意を形成していくことが大事なのです」と森川氏は語る。

もちろん、データによって見える化できるのは、将来だけではない。既に、データによって地域の現在を可視化し、まちづくりに活かしている自治体もある。その代表的な例が、富山県富山市の取り組みだ。

現在、富山市では、住民基本台帳ネットワークシステムのデータを活用して、70歳以上の単身者世帯の分布を見える化することに取り組んでいる。そのデータに基づいて公共交通の利便性を高め、コンパクトシティ化を進めているのである。

また、埼玉県川越市に本社を置くイーグルバスでは、バスの乗降口にセンサーを付け、GPSも搭載して「いつ、どのバス停に乗降客が何人いたか」というデータを可視化。既存のバスルートの中で非効率な部分を洗い出し、走行ルートや本数を最適化している。

富山市やイーグルバスの事例は、データに基づいて現状を把握・分析することにより、住民の利便性を高めた好例といえるだろう。

小さな取り組みを支援し、スマートシティの可能性を広げる

とはいえ、こうした成功例は、日本ではまだ数える程しかない。

「現状、日本のスマートシティはまだ発展途上段階にあります。なぜなら、マネタイズができていない、つまり継続的な仕組みにつながっていないのです。僕は、スマートシティの構築は、税金を投入してつくる公共のプロジェクトと、民間のプロジェクトの2つに分けて考えるべきだと思います。例えば、将来予測に基づいた富山市のようなまちづくりは、税金を投入してやるべきですし、地元の人に収益という形でフィードバックされるようなまちづくりは、民間の力を結集して取り組む必要があると思うのです」

後者の例として、森川氏は、静岡を拠点にベジプロバイダー事業(農業の流通改革)を展開する、エムスクエア・ラボの取り組みを挙げる。創業者の加藤 百合子氏は、NASAの植物工場プロジェクトや産業機械の研究開発などを経て、2009年にエムスクエア・ラボを起業。農業の生産者と小売りをWebで結ぶマッチングサービスを提供している。

その仕組みは、極めてシンプルだ。農産物の購入者への個別配送は行わず、商品の発送と受け取りにはバス停を利用。同社が「やさいバス」を定時運行して共同配送を行うことにより、物流コストの大幅な削減が可能となった。

エムスクエア・ラボが定時運行している「やさいバス」

「エムスクエア・ラボが行っているのは、生産者と小売りの物流事業者の三者が幸せになるために物流を工夫していることと、地域ごとに自律的に動かす仕組みを構築していることです。今年からはヤマト運輸とも連携し、物流も含めた効率化・最適化に取り組んでいます。また、地域ごとのニーズに寄り添うように、多様な業種の地域のパートナーと連携しながら地域に展開していることもユニークです。そうすることで、生産者・小売り・物流のみならず、地域で生活している人がハッピーになる仕組みをつくっているわけです。こうした小さな取り組みを盛り上げながら、少しずつスマートシティの可能性を広げていくのもいいのではないか、と感じています」

公的な性格が強い取り組みでは、自治体がデータを活用してまちづくりに活かす。一方、民間主導の取り組みでは、マネタイズと事業の継続性を確保しながら、地元の事業者が共存共栄できる仕組みを創り上げる。この2つを区別して進めることが、日本のスマートシティ事業がとるべき1つの方向性だと森川氏は語る。

日本のスマートシティには「ヒト視点」が欠けている

日本のスマートシティ構想がいまだに発展途上である理由は、見える化やマネタイズの問題だけではない。もう1つの理由は、スマートシティを「ヒト視点」ではなく、インフラやプラットフォームが先行した「モノ視点」で考えているためだ、と森川氏は言う。

「例えば、日本のスマートシティのイメージ画像を見ると、ハードや景色だけで構成され、人が描かれていないものが多い。一方、ヨーロッパのスマートシティの絵には人がたくさん描き込まれ、人々の生活が統合されていくイメージが表現されています。つまり、ヨーロッパではスマートシティを、『それが人にとってどんなメリットがあるのか』というヒト視点で捉えているわけです。日本のスマートシティの絵には人が出てくるケースが少ない、これは問題だと思っています」

なぜ、日本のスマートシティには「ヒト視点」が欠けているのか。それは、スマートシティを議論している人々の属性が、多様性に欠けているためだ、と森川氏は指摘する。

「例えば、日本でスマートシティを議論しているのは、スーツを着た男性が中心。毎日会社と家を往復している人たちが、現場のニーズを本当に理解しているかといえば、それは疑問です。実は、子育てや介護、買い物や学校の送迎をしているお母さんたちの意見も重要なのに、多様性のある議論が行われていない。一方、デンマークなどではスマートシティの議論に子どもも参加して、『こんなまちにしていきたい』と意見を言います」

さらにいえば、「共創の弱さ」も日本のスマートシティ構想がなかなか軌道に乗らない理由の1つと森川氏は続ける。「例えばシリコンバレーなら、表に立つのはベンチャーで、大企業は裏側に入る。一方、日本では大企業が中心になるので、どうしてもプラットフォーム先行型になってしまうわけです」。

そのプラットフォームにしても、日本ではそれが乱立しがちで、なかなか1つに集約されていない。欧州はSAPやシーメンス、アメリカではGEやAmazon、中国はアリババが中心となって、IoTプラットフォームが集約されつつある。

「欧米では皆が連携して市場を広げようとしているのに、日本ではそうなっていない。海外に大きく後れをとらないためにも、パイを奪い合うという意識ではなく、パイを広げるという意識に持っていったほうがいいかもしれません」

停滞する日本のスマートシティ構想を前進させるためには、多様性を背景とした「ヒト視点」でまちを考え、「三方よし」の精神で、ステークホルダーのすべてが幸せになる道を探し出す必要がある。それでは、魅力あるスマートシティをつくる上で、当事者に求められるものとは何か。それは、ストーリー性だと森川氏は言う。

「顧客(住民)の隠れたニーズを引き出し、皆が幸せになれるまちをつくるためには、ストーリーの力が重要です。何のためにスマートシティをつくるのか、どんなまちをつくれば幸せになれるのかを深掘りしていかないと、結局はテクノロジードリブンで終わってしまい、皆がハッピーになれるようなまちにはならない。カスタマーサクセスを実現するために、隠れたニーズをとにかく探し続ける。これが何より重要です」

さらに、莫大な投資が必要となるスマートシティ計画には、当然のことながらリスクも伴う。このため、社員が失敗を恐れず、新しいことに挑戦できる組織体制をつくることも大事だと森川氏は指摘する。

草の根で頑張る人を、皆で応援しながら盛り立てていきたい

今回の新型コロナウイルスの影響で、世の中のまちづくりに対する意識は大きく変わったと森川氏は言う。テレワークが一気に普及したことで、毎日東京に通勤する必要がなくなり、地方に移住する動きも起こりつつある。また、在宅ワークが広がったことは、オフィスワーカーが地元の生活を見直し、生活者として現場のニーズを知る好機ともなった。その意味で、今回のコロナ禍を機に、日本のスマートシティ計画は大きな転換点を迎えたといえるかもしれない。

「地方には、思いを持って頑張っている人たちがたくさんいます。地方で草の根の活動をしている人たちを見つけ、現場の声を集め、皆で盛り立てながら応援していく。このサステナブル・スマートシティ・パートナー・プログラムも、そんな場にしていければと思っています」と森川氏は今後を見据えている。